うがじ流・人生の処方箋 ~幸せの種まき~

こんにちは。さくら通り整形外科クリニック院長の宇賀治修平です。

やっぱり大事なのは、「種をまいておくこと」だなと、つくづく思います。

種をまいている時って、正直、すぐには何も変わりません。

芽が出るかどうかもわからないし、花が咲く保証なんてどこにもない。

それでも、コツコツとまき続けることが一番大切なんです。

「すぐに結果が欲しい」

「努力が報われないと意味がない」

そう思ってしまうこともあるかもしれません。

でも、だからこそあえて――

無償で、見返りを求めず、淡々と“まき続ける”こと。

それが、ある日ふと、思いがけない形で実を結ぶかもしれません。

あるいは結ばないかもしれない。

でも、結ばないこともあるからこそ、たくさんの種をまいておく必要があるんです。

未来の誰かの笑顔のために。

いつかの自分の成長のために。

今日も一粒、明日もまた一粒――

一緒に、種をまき続けていきましょう。

【なぜ登山で足首の捻挫が多いのか?】

診察室で「山道で足をグキッと…」というお話を聞くことは少なくありません。

実際、登山やハイキングを楽しむ方の中には、足首の捻挫を経験された方が多くいらっしゃいます。

自然の中を歩く楽しさと裏腹に、足元の不安定さや気の緩みが思わぬケガを引き起こすのが、登山というアクティビティの怖いところです。

今回は、登山で実際に起きた捻挫のエピソードとともに、「なぜ山で捻挫が起きやすいのか」

「どう予防・対処すべきか」について、わかりやすくご紹介します。

濡れた木の根に足を取られ「ズルッと滑って…」

「雨の翌日で道がぬかるんでいたんですが、慎重に歩いていたつもりだったんです。

下山中に木の根っこに足を取られて、ズルッと滑った瞬間にひねってしまって…」

登山道は舗装されていないことが多く、濡れた落ち葉・木の根・浮き石など、滑りやすい場所がたくさんあります。

下り坂では体重が前方にかかるため、足首にかかる負担も増大し、バランスを崩した拍子に捻挫してしまうのです。

「景色に見とれて足元を見ていなかった」

「下山中、見晴らしのいいポイントで景色に見とれてしまって…。気づいたら段差に足を取られてグキッと」

登山では疲労と集中力の低下が同時にやってきます。特に下山時は「もうすぐ終わり」という気の緩みも加わって、足元の確認が疎かになりがちです。

「軽登山靴だったので不安定でした」

「初めての山だったので、スニーカーで登ってしまって…。歩きづらい場所で足首を持っていかれました」

装備不足も捻挫の大きな要因です。

特に靴は大切で、足首までしっかりサポートする登山靴を履いていないと、足のブレが直接関節に伝わりやすくなるのです。

「頑張って歩き続けたら悪化してしまった」

捻挫の直後に無理をしてしまい、悪化させるケースもあります。

「下山途中でひねったけど、ここで止まっても迷惑がかかると思って…そのまま歩ききったら、翌日から腫れて歩けなくなりました」

登山では「とりあえず下りきらないと」という心理が働きますが、無理をすると損傷を広げるリスクもあります。

【リハビリ】山に戻るために大切な回復ステップ

「山道でひねってしまって、2〜3日休んだら痛みが引いたから、また登山に行ったんです。でも、帰りの下り坂でまたグキッとやってしまって…」

このように、「痛みが引いた=治った」と思って早期に山へ戻ってしまい、再度ケガをしてしまう方は少なくありません。

しかし、登山のように不整地を何時間も歩き続けるアクティビティでは、“痛くない”だけでは不十分です。

足首には、筋力・柔軟性・バランス感覚(固有感覚)の全てが求められます。

ここでは、登山を再開するためのリハビリの流れを具体的にご紹介します。

炎症期(受傷後〜3日程度)

まずは安静と冷却が最優先。足首に熱感や腫れがある時期は、登山どころか日常生活でも無理は禁物です。

- RICE処置(安静・冷却・圧迫・挙上)を徹底

- この時期は山の写真を見ながら我慢。「また登るための準備期間」と捉えましょう

修復期(3日〜2週間)

痛みが落ち着いてきたら、徐々に動かし始めます。 まだ登山靴を履くのはNGですが、日常動作をスムーズにする練習から始めます。

- 足首の可動域を広げる運動:足首回し、タオルギャザー、チューブを使った抵抗運動など

- 平坦な場所でのウォーキングから再開(舗装路を10分から)

- この時期は登山道の傾斜を歩くのはまだ早いです

回復期(2〜4週間)

登山に必要な「強さ」「しなやかさ」「安定感」を取り戻す期間です。

このステップを飛ばして山に戻ってしまうと、捻挫を繰り返す原因になります。

- 段差のある階段でのカーフレイズ:ふくらはぎを鍛え、下りの衝撃に備える

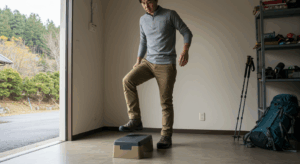

- 片脚立ち(目を閉じて10秒):バランス能力をチェックしながら毎日実施

- 不整地トレーニング:芝生や公園の土道で歩く練習(最初はゆっくり、15分程度から)

- 登山靴を履いての歩行練習:靴に慣れながら、足首周囲の筋肉を再教育

復帰判断の目安

「山に戻っても大丈夫かどうか」の判断は、自己流ではなく、明確なチェックを。

以下のような動作が痛みや不安なくできるかが目安になります:

- 登山靴を履いた状態で階段の上り下りが問題ない

- 傾斜のある道(坂道や芝生)を30分程度歩いても違和感がない

- 片脚で5秒間安定して立てる(目を閉じた状態でも)

- 平地で軽くジャンプ→着地ができる(荷重に耐えられるか確認)

登山復帰に向けた“リハビリ山行”のすすめ

リハビリが順調に進んだら、いきなり本格的な山ではなく、以下のような「足慣らし登山」から始めるのが理想です。

- 標高差200m以内、距離2〜3kmの低山・里山

- 舗装路や整備された木道が多いコース

- 念のため、サポーター・ストックを携帯

「今日は無事に下山できた!」という小さな成功体験が、次の一歩につながります。

登山に必要な足首の機能には、バランス能力・柔軟性・筋力のすべてが関わってきます。

正しい段階を踏んで回復することが、再発を防ぐカギになります。

【再発予防】登山に必要な「3つの準備」

足首を守るための“正しい装備”を選ぶ

足首の捻挫予防には、まず装備の見直しが最優先です。

- ミドルカット〜ハイカットの登山靴を選ぶ:足首をしっかりとホールドしてくれるものを選ぶ

- 靴紐を足の形にフィットするように締める:下山前にもう一度締め直すのがベスト!

- 靴底の滑り止め(グリップ)性能も確認:濡れた岩や木道でも滑りにくいソールが理想的

- 不安がある人は足首サポーターやテーピングを併用:長時間歩行時の疲労軽減にも効果的

地形を読む「登山中の注意力」

道具だけでなく、「足をどこに置くか」という判断力もケガの予防につながります。

- 落ち葉の下の凹凸・ぬかるみ・濡れた木の根に注意:特に下山時は視線を落とし、足元を意識

- 1歩ずつ足を置いてから重心移動:石の上などでは“滑る前提”で慎重に

- パートナーと話しながら歩く時は立ち止まってから話す:注意力の分散による転倒を防止

- 下山中に「疲れてきたな」と感じたら10分でも休憩:集中力低下が最も危険

登山に耐えられる「足首トレーニング」

登山は何時間も足首を使い続けるスポーツ。日常からのトレーニングで足首を鍛えておくことが再発予防のカギです。

- ふくらはぎの筋トレ(カーフレイズ):段差でつま先立ちを10回×3セット

- 足首の可動域トレーニング:足首回し、タオルギャザーで柔軟性アップ

- 片脚立ち(目を閉じて10秒キープ):地面が不安定な登山ではバランス力が重要

- 週1〜2回は坂道や階段を使った登り下りで実践的に筋力と感覚を育てる

最後に|「無事に帰る」ことも登山の大事な目的

捻挫は、自然の中で遊ぶ人にとって避けられないリスクのひとつかもしれません。 しかし、備えとリハビリでそのリスクはぐっと下げられます。

「また登りたい」「今度はあの山に行きたい」——そう思えるためにも、

ケガをきちんと治すことも、“登山の一部”として大切にしてほしいと願っています。

私たちも、登山を楽しむ皆さんが元気に山へ戻れるよう、しっかりサポートしていきます!